限界を感じていませんか?個人成果とビジネスの「壁」

「個人としては結果を出しているのに、なぜか事業全体が伸び悩む…」

「どれだけ自分が頑張っても、ビジネスの成長が頭打ちだと感じてしまう…」

個人として売上や結果が出ているあなたは、並々ならぬ努力と、泥臭いまでの行動力で今のポジションを築き上げてこられたことと存じます。私自身も同様の経験がございますので、そのお気持ちは痛いほどよく理解できます。

私たちは、目の前の課題解決には滅法強い。気合と根性で、個人の目標は達成してきたはずです。 しかし、ある時、こう自問自答することはありませんか?

「一体、どこに向かえばいいのだろうか?」

「私たちの本当のお客様は、一体誰なのだろうか?どんな方々なのだろうか?」

そう、自分の力だけではどうにもならない「見えない壁」に直面する瞬間が訪れます。頑張れば頑張るほど、空回りしているような感覚に陥ってしまう。私自身も、まさにこの状態に陥ったことがございます。

その「もがき」を終わらせる鍵は「戦略」と「マーケティング」にあります

この閉塞感を打ち破るために私がたどり着いたのが、「戦略」と「マーケティング」でした。

正直なところ、フィリップ・コトラー氏のような偉大な先人たちの書籍を読み込んでも、「素晴らしい内容だが、果たして自分のビジネスにどう活かせば良いのか?」と、なかなか腹落ちせず、理論ばかりが先行して行動に移せない自分に苛立ちを感じた経験がございます。

だからこそ、私は考えました。「もっと泥臭く、もっと実践的で、私たちのようなビジネスパーソンがすぐに使えるマーケティングはないのか?」と。様々なやり方を試し、失敗を重ね、また試す中で見えてきたのが、私なりの「自己流マーケティング」です。例えるなら、様々な土地の「方言」が混ざり合い、現場で使える「共通語」のようなものだと感じています。

もしあなたが、これまでのマーケティング理論に「壮大すぎて実践に落とし込めない!」と感じていらっしゃるなら、きっとお役に立てるはずです。

私が考えるマーケティングのゴールは「売れ続ける仕組みを作ること」です

偉大な先生方は「市場の創造」や「顧客の創造」といった壮大なゴールを提唱されますが、正直なところ、私にはイメージしにくく、理論ばかりに振り回されて何も行動できなくなることが分かりました。

そこで、私が掲げたゴールはもっとシンプルで、私たちのレベル感にフィットするものにしました。

それは、「売れ続ける仕組みを作ること」です。

このゴールであれば、具体的に何をすれば良いのかが明確に見えてきます。そして、このゴールを達成するために、私は「WHO → WHAT → HOW」という思考フレームワークを活用しています。

いつか「市場の創造」をゴールにできる日が訪れた際には、その心境の変化も含めて、またここで語らせていただきたいと考えております。

あなたのビジネスを劇的に変える「WHO → WHAT → HOW」

それでは、具体的にこのフレームワークをどのように活用するのか、その核心をご紹介いたします。

WHO:結局「誰に」売るのか?〜成果を出している「あの人」に聞く〜

ここが最初の、そして最も重要なステップです。「誰に売るか」を明確にせずして、次のステップには進めません。

WHOを探す上で、必ず守っていただきたいポイントが2つございます。

- 実際に存在する人物を取り上げる: 理想の顧客像を頭の中で捏造するのではなく、あなたのビジネスで既に売上が立っている「太客」や「何度もリピートしてくださるお客様」をモデルにしてください。彼らは、あなたの事業を成長させるための貴重なヒントを握っています。もしお客様がまだ少ない場合は、過去のあなた自身、親しい友人、競合他社の顧客…誰でも構いませんので、「実際に存在する人物」を徹底的に掘り下げてください。理想は、直接インタビューまでできると最高です。

- 思いつくことをひたすら書き続ける: その「実際に存在する人物」が、どのような方で、どんな生活をしていて、何を求め、何に困っているのか。思いつく限りのことを具体的に書き出してください。

この2つを徹底するだけで、不思議なほど次のステップがスムーズに進むようになります。

WHAT:お客様の「何を」満たすのか?問題を解決するのか?〜解決すべき「不」を見つける〜

WHOで「誰に売るか」が明確になったら、次は「何を売るか」です。

ここでのポイントは2つです。

- 何を「解決」したいのか?

- 何を「満足」させたいのか?

結局のところ、WHOで明確にした「あのお客様」は、何らかの「不」(不便、不満、不安、不足など)を解決したいか、何らかの「欲求」を満たしたいからこそ、あなたの製品やサービスを購入するはずです。

私自身、甘いカフェオレが好きでよく購入しますが、その理由を分解すると「甘い飲み物でリラックスしたい」「サッと購入して移動中に飲みたい」「飲みきれなくても蓋をして、時間を置いて飲める手軽さ」といった点にあります。

あなたのお客様も、必ず「何かを解決したい」「何かを満たしたい」という明確な理由があって、対価を支払うはずです。ぜひ、このWHATを徹底的に洗い出してみてください。

HOW:どうやって売るか?〜あなたの「唯一無二の価値」を見つける〜

WHOとWHATが固まったら、いよいよ「どうやって売るか」です。

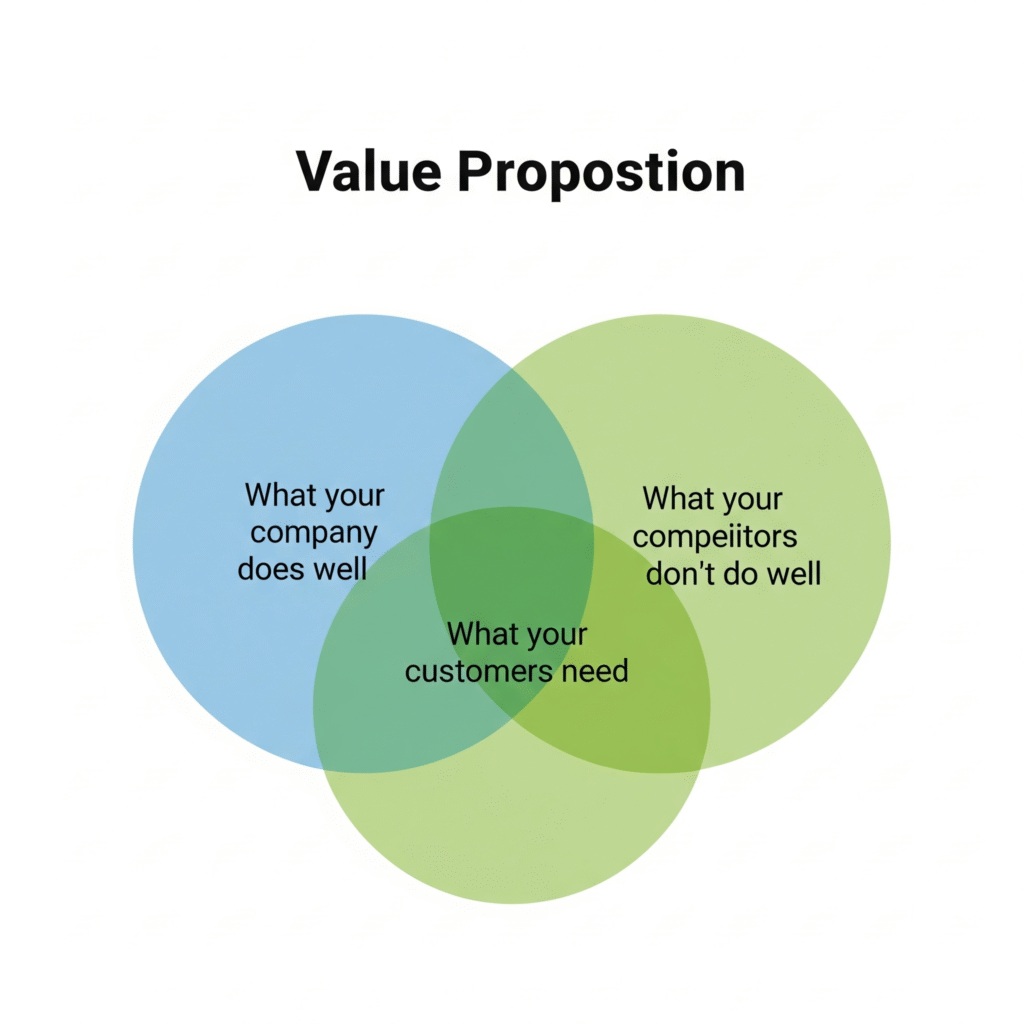

HOWを考えるときに、私が特に重視しているのが「バリュープロポジション」という考え方です。突然の横文字に戸惑われるかもしれませんが、これは非常に実践的な考え方ですので、ぜひご理解いただきたいと存じます。

結論から申し上げると、これは「自社(あなた)ができること」「お客様が強く求めていること」「競合他社にはできないこと」が重なる部分を探す作業です。

これを言語化できれば、あなたのビジネスにおける「唯一無二の価値」が見えてきます。

例えば、私が現在通っているカフェの話をしましょう。

私は仕事柄、スターバックスやコメダ珈琲店のように混雑していて、知り合いに会うリスクがある場所では、集中して考え事をしたり、時には個人的なメモを取ったりすることが難しいと感じていました。静かで落ち着ける場所を探していたのです。

そんな時、Googleマップで「カフェ」と検索し、大通りから少し外れた場所にある隠れ家的なカフェを見つけました。最初は入るのに少し躊躇しましたが、一度足を踏み入れてみると、コーヒーだけでなくジュースや食事もあり、何より人が少なく快適な空間が広がっていました。

このカフェのバリュープロポジションは、「地元密着の隠れた立地で、静かで落ち着いた空間を提供する」ことにあるでしょう。広告はGoogleマップのみに絞り、客層を明確にすることで、落ち着いた空間を求めるお客様にだけその価値を届けています。

これは私自身の経験ですが、もしあなたが具体的なアイデアに行き詰まったら、あなた自身が「買ってよかった」と心から思える製品やサービスを徹底的に分解してみてください。そこに、あなたのビジネスのHOWのヒントが隠されているかもしれません。

また、他者が簡単に真似できない「参入障壁」という考え方も忘れないでください。つまり、「競合がどの程度、あなたの領域を容易に侵せるか」を考えるということです。

実践してみる〜駅テナントで「ドライフルーツ専門店」を立ち上げるなら?〜

それでは、私が今年6月に訪れた駅のテナントでふと思いついた商売を題材に、この「WHO→WHAT→HOW」を実践的に考えてみましょう。

【思いついた背景】

- ある駅の駅前通りでテナントが1つ空いているのを見かけました。

- 同じ並びにはコンビニエンスストア、パン屋、おにぎり屋、海鮮料理店、お土産物屋などがありました。

- 午前9時から午後2時頃まで滞在しましたが、私服で、ある程度小綺麗な格好をした20代〜70代の男女が多く、電車を利用している光景が目立ちました。

- 「もしかしたら、大学の授業やリモートワーク、あるいはどこかへの集まりに行く方が多いのかもしれない」と考えました。

- そう考えると、電車が来るまでの時間をカフェなどでじっくり待つよりも、持ち運びができ、ちょこちょこ食べたり飲んだりできるものが求められているのではないか、と思いました。

- 駅周辺のテイクアウトは、コンビニのお弁当やおにぎりなど、食事系のものがほとんどでした。

- そこで、少し趣向を凝らした、持ち運びが簡単なものを販売すれば需要があるのではないかと考えました。

- ドライフルーツであれば、コンビニではあまり見かけず、砂糖不使用でも美味しく、特に女性が手に取りやすいと考えました。

- また、近くのお土産物屋でロールケーキのようなものを販売しているので、その売れ残りを安く仕入れ、ドライフルーツと組み合わせるなど再利用できる可能性も考えました。

- 何よりも、駅に近く、人通りが良いという素晴らしい立地条件でした。

【WHO → WHAT → HOW で考える】

- WHO(誰に売るか):

- 考察: 駅周辺には、都内への通勤・通学で電車を利用する20代後半〜40代前半の女性が多く、健康や美容への意識が高い層がターゲットになりそうです。忙しい日々の中で、手軽に罪悪感なく食べられる間食や、移動中の気分転換を求めていると推測されます。

- 結論としてのペルソナ例: 【仮名】佐藤さとこさん(32歳、都内IT企業勤務、独身)。週に数回都内へ通勤しており、朝は時間がないため簡単な食事で済ませがち。オフィスでの間食は体に良いものを選びたいが、コンビニでは選択肢が少ないと感じている。休日はヨガやジムに通い、SNSで健康や美容に関する情報を積極的に収集している。

- WHAT(何を売るか):

- 提供価値: 「通勤・通学の移動中やオフィスでの間食に最適な、手軽で罪悪感なく楽しめる高品質な砂糖不使用ドライフルーツ。」

- 顧客の「不」の解消: 「忙しくて食事が不規則になりがち」「市販のお菓子は添加物が気になる」「手軽にヘルシーな間食を見つけられない」。

- 顧客の「欲求」の充足: 「美容と健康を意識した食生活を送りたい」「気分転換できる美味しいものが欲しい」「ちょっとした贅沢感やご褒美を感じたい」。

- HOW(どうやって売るか):

- バリュープロポジション: 「駅で唯一、健康的で罪悪感なく楽しめる、持ち運びやすい高品質ドライフルーツ専門店。忙しい現代人の、ちょっとした休憩時間や移動時間を豊かにする。」

- 具体的な販売戦略:

- 店舗: 駅直結の好立地を最大限に活用。ターゲット層が気軽に入りやすいよう、清潔感がある店舗デザインとします。テイクアウト専門店として、スムーズな動線設計を重視します。

- 商品ラインナップ: 季節ごとの限定ドライフルーツに絞ります。急いで店舗前を通っている人が多いと考え、品物の種類は絞り、選びやすくします。果物の甘さを活用し、砂糖不使用を訴求し、国産素材といった点を明確に訴求し、小分けパックで持ちやすくします。

- プロモーション:

- SNS(Instagram): ドライフルーツを使ったおしゃれなアレンジレシピ、美容効果、生産者のこだわりなどを魅力的なビジュアルと共に発信します。「#○○駅カフェ」「#通勤おやつ」「#罪悪感なしスイーツ」といった関連性の高いハッシュタグを活用し、検索からの流入を狙います。

- Googleビジネスプロフィール: 営業時間、メニュー、魅力的な写真などを充実させ、駅周辺で検索する方々への露出を増やします。

- 店舗での訴求: 試食の提供、ドライフルーツの効能や健康に関する情報カードを添えることで、顧客体験を向上させます。また、駅を通る人が身なりを気にする人が多いため、鏡を店舗前に置き、目を引くようにします。

- 営業: ターゲット層が多く利用する地域のフィットネスジムやエステサロン、美容室などへ法人営業を行い、健康的な間食やギフトとして紹介してもらうルートも開拓します。

最後に〜「自分」から「仕組み」へ、次のステージへ〜

あなたはこれまで、持ち前の行動力と努力で、個人の成果は十分に積み上げてこられました。それは本当に素晴らしいことです。

しかし、これからは「自分一人の頑張り」から「売れ続ける仕組み」へと、ビジネスのギアチェンジを図る時が来ています。

「WHO→WHAT→HOW」というシンプルなフレームワークを、ぜひあなた自身のビジネスに当てはめてみてください。きっと、今まで見えてこなかった顧客の姿、提供すべき真の価値、そして具体的な打ち手が見えてくるはずです。

あなたの次なる成長は、この「仕組み作り」にかかっています。一歩踏み出し、実践することで、きっとまた新たな景色が開けることでしょう。

もし、今回の内容で何かご不明な点がございましたり、あなた自身のビジネスでの実践例などございましたら、ぜひコメントでお聞かせください。

コメント